blog

私たちの追跡 Vol.22

立冬が過ぎるころになると、それまで道端の樹々と同じ緑だった烏瓜も紅く染まりはじめて

彩りが出てくる・・

近場での散策も少し落ち着いてきから、そろそろ出かけたいという人も

多くなってくる頃・・

この2年近くで旅行に行けない分、行きたい妄想が広がっていく・・

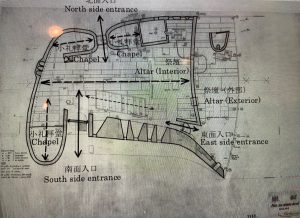

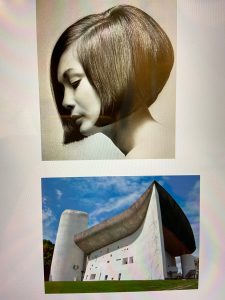

その場所の一つに「ロンシャン礼拝堂」がある。

フランス東部、スイス国境に近いロンシャン地方の丘の上に立つ

ノートルダム・デュ・オー礼拝堂はコルビジェさんが1955年に完成させた建築・・・・・

元々巡礼の地であったロンシャンには、中世から地域に建てられた礼拝堂があった。

それが第二次世界大戦により空爆され、その再建を願い建てられたものだという・・・

その建築の骨組みの基盤は

戦争で破壊された時に残った瓦礫を混ぜてつくられていて、

歴史や過去の遺産を大切にしながらも、さまざまな思いを込めて、次の時代に繋いでいる。

コルビジェさんの後期につくられたロンシャン礼拝堂は

それまでのコルビジェ建築とは違った趣きでつくられている・・

四方様々な角度から見ると、全く異なる姿を見せる礼拝堂・・

コルビジェさんは著書モデュロールⅡでこんな風に語っている・・

「ロンシャンの礼拝堂が完成されたならば・・・造形的な事件であることを証明するかもしれない・・

造形的な事件というのは、学術的な公式やアカデミーの法則に従うものではない・・

それは自由で無数にある。

ロンシャンの教会はヴォージュの山脈のいちばん端の峰の上にある巡礼の教会であり、

祈りの場所となる・・

それは西にソース川の平野を見下ろし

東にヴォージュの山脈をむかえ、そして北と南に小さな谷を控えている・・・

この4つの眺めに対して、教会は「形の世界に導入された音響的な現象」の効果をもって呼びかける・・・・・・」

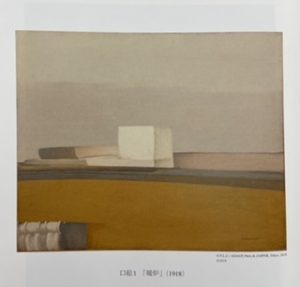

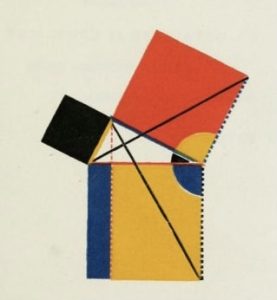

またコルビジェさんは1948年の雑誌の特集で、ピュリズム時代、1920年から毎日絵を描くことで、

形態、関係、ボリュームや色彩などについての造形研究を行なっていたことや、

パリの自分のアトリエでの地道な研究が、建築や都市計画を豊かにしたことを語っている。

「もし私の建築作品が賞賛されるとすれば、その真の価値はアトリエでの忍耐強い秘密の研究によるものだ」と書き、絵画での実験的な試行が建築に大きく関わっていることを述べている・・・

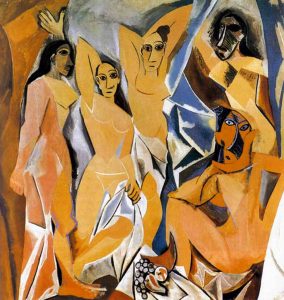

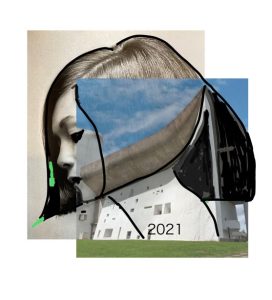

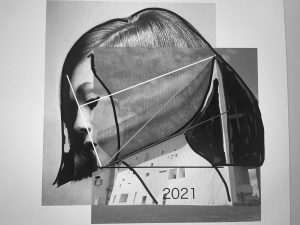

私たちは今、超主観的古典主義という視点から、ヘアカットの生まれる前の時代に戻って学び直し

込み上げてくる新鮮な好奇心をたよりに、新たな視点て美容に向き合う・・・

そんな時間が流れています・・

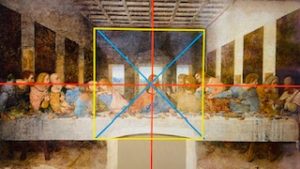

ヘアカット→コルビジェ→ピュリズム→キュビズム→セザンヌ→プッサン→ルネサンス→アルベルティ→ウィトル・ウィウス→古代ギリシャ・・・

建築に影響を受けたというヘアカット・・建築を表面的、装飾的に捉えていたら気がつけないことが多くあり、

技術の裏側にある哲学を深めていくことで奥行き的になり、自然に近づき、造形技術のタテの歴史を追跡していく・・・

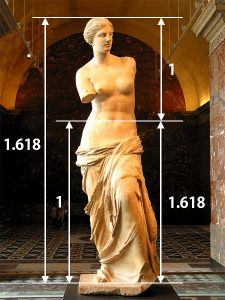

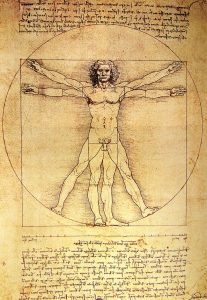

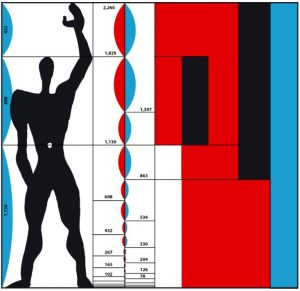

その中で、古代から続く指標線となる基準があることを学び、その基準は自然との関係から導かれる。

数学的、幾何学的な手段から基準ができ、それを使い、職人の手によってカタチの輪郭が描かれていく・・

その理論を生きるための哲学や信仰までに高めていった古代ギリシャ・・

そういった哲学から創り出す自然な造形・・・・

超主観的古典主義を通じてロンシャン礼拝堂を眺めながら、ヘアカットを見直して見ると

面白いことに・・・・

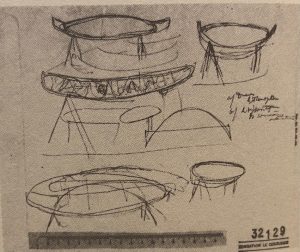

ロンシャン礼拝堂の屋根は、蟹の甲羅をイメージしてつくられているという・・

そのイメージデッサンはコルビジェさんの忍耐強い日々の研究が支えていた。

タテに続く歴史の流れを紡いでいくことは、いつの時代も変わらない自然の秩序という調和・・・

そのタテ軸は日々の変わらない繰り返しから生まれる。

そして時代や個人、それぞれ固有の流れを持つヨコ軸が重なり、その交点から動きが生じる。

普遍性・・・固有性・・・

タテ・・・・ヨコ・・・

垂直・・・・水平・・・・

月・・・北極星

交わる瞬間に、それまで気がつかなかった新しい動きが・・・

今年はそんなことに出会えた追跡だった・・・

続く

Category

Archive

- 2025年1月(2)

- 2024年12月(2)

- 2023年12月(1)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(2)

- 2022年9月(1)

- 2022年8月(1)

- 2022年6月(2)

- 2022年5月(3)

- 2022年4月(3)

- 2022年3月(6)

- 2022年2月(3)

- 2022年1月(3)

- 2021年12月(5)

- 2021年11月(4)

- 2021年10月(4)

- 2021年9月(5)

- 2021年8月(4)

- 2021年7月(7)

- 2021年6月(4)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(2)

- 2021年3月(1)

- 2021年2月(3)

- 2021年1月(5)

- 2020年12月(5)

- 2020年11月(4)

- 2020年10月(9)