blog

私たちの追跡 Vol.27

冬至前の今頃は暗くなるのがとてもはやく陽がとても短い。

そして寒さが増してくるころはなかなか起きるのが難しくなる・・・

そんな季節には、子供時代の剣道の稽古で先生によく言われた言葉を思い出す・・

「心頭滅却すれば火もまた涼し」

中国の詩人の詩で、日本では禅によって広まった言葉だと教わった。

「心頭滅却」の「頭」と「却」はともに意味をもたないようで、「心」を「滅」するということ。

心を滅するとは、心をなくしてしまう事ではなく、心を整えるということ。

自分自身の心を整えていくことによって、暑い寒いを自然と受け入れていくということ。

冬は道場の気温がマイナスになり、足に霜焼けがよくできた・・

弱音を吐きそうになる時、その言葉がふっと顔を出してくる。

思い出すたびに躾や教育の影響を感じる。

100年時代と言われる現代、日本では2020年からの新学習指導要領で

「子供たちが主体的に学びに臨み、仲間と協働しながら、正解のない問いにも挑戦する、

高次元での思考ができる子どもを育むこと」

を目標にしている。

21世紀を牽引する国々では、自らの得意分野や個性を磨き、まだ見ぬ世界を想像して

仲間と協働しながら、新しい創造性にあふれた人が育ち、社会課題を解決する活動に積極的に参加している。

こうした力を育むには、外的なモチベーションではなく、自らが目的意識持ち、高い内的なモチベーションで取り組む環境が必要らしい・・・

古代ギリシャの哲学は「自然哲学」と呼ばれ、自然を観察して知を得ることを目指した。だけども紀元前5世紀から、哲学の対象は人間社会へと移り、都市国家(アテナイ)では政治や裁判の場で人を説得する方法を教える「ソフィスト」があらわれた。

相手を言いくるめることを第一とした哲学を、ふたたび「知の探求」へと引き戻したのがソクラテスだった・・

ソクラテスは真意を知るために、知者と呼ばれる人々を訪ね歩いた。

その結果「真の知」を持つ者はいないことに気がつき、「真の知」を持つ人間とは

己の知らないことを知っている人間だと気がついた・・・

そしてソクラテスは「だれでも己の無知をまず知ることによってはじめて真の知を求めようとする態度(哲学)が生まれるのだ」と説いた・・・

ソクラテスは知識を弁論の道具として扱う風潮に一石を投じた。

そんなソクラテスの弟子プラトンと、プラトンの弟子アリストテレスは後の哲学に多大な影響を与えた・・

プラトンはあらゆる物や概念には、その理想像である「イデア」が天上の世界に存在し、この世界は「イデア」をモデルにつくられた模造(イコン)だととなえ、

「見えている世界とは別に、知によって捉えらえるイデアの世界がある」という「二元論」を考えだした。

絶対的な善、絶対的な美の世界は私たちが目にしている現実には存在せず

「イデア」という天上界の理想郷に存在すると考えた・・

私たち含む万物は、それぞれ知性的な「魂」を持ち、実は「イデア」の存在を知っているし、

それを求める心もある・・悪や不正をなすよりも善や正義をなす方がいい・・

しかし、現実世界ではつい忘れがちになってしまう。

それを思い出させてくれるのが、問答や芸術、数学、幾何学等だと考えた・・

またプラトンによると、「善のイデア」は全てのものをくまなく照らす太陽の「光」に例えられる・・・

この光があるからこそ、人間はものを見ることができる。

また見えるからこそ人間は友愛や協調を愛し、正義を尊び、善を行うと考える・・

では、もしこの光が失われたり、何かに遮られたりしたらどうなるか?

暗黒の闇の中で人間は盲目となり、友愛も協調も失われ、争いが生じて不正がはびこると・・・・

プラトンの考えでは、実は人間社会には、この光が直接差し込んでいるわけではないそうで・・

人間は洞窟の奥で暮らす囚人のようなもので、手や足を縛られ、奥を見ることしか許されない。

背後には低い衝立があり、さらに後方には松明があり、衝立の部分では人間や動物の像を使ったある種の影絵芝居が行われている

洞窟の奥にはその影が映し出され、人間はそれだけが世界の全てだと思い込んでいる・・・・

これが人間界であると言います。

光がほとんど差し込まないので、そのままでは不正が横行します。

そこで重要になるのが「教育」であるとプラトンは説きました。

誰か一人が解放され、洞窟の外へ出て太陽の光を浴びたとしたら、その人物は眩しさで苦痛を覚える・・・・

しかし、しだいに慣れてくれば、それこそ真実の世界であり、「善のイデア」であり、洞窟の奥で見ていたものは

幻影でしかなかったことに気がつく・・・

同時に、光を浴びることに幸福を感じ、洞窟に残る仲間たちを不憫に思うはず・・

そこでこの人物は、あらためて洞窟へ戻って仲間たちを外へ連れ出そうと試みます。

ところが急に暗がりに入ったため、内部がよく見通せません・・

その姿を見た仲間たちはバカにして、やはり外に出るべきではない、洞窟の中こそが世界の全てと思い込むように

なります。

無理やり外に連れ出そうとすれば、大変なことになりかねない。

それでもその場に留まり、粘り強く外の世界について啓蒙する必要がある。

つまり洞窟の奥を見続けている仲間たちを反転させ、松明と、さらにその先にある太陽の光に気づかせるということ。

仲間たちも人間であれば、本来その話しに感応する力を持っているはずで、

それが教育だと説きました。

プラトンは40歳の時、学園「アカデメイア」をつくり、

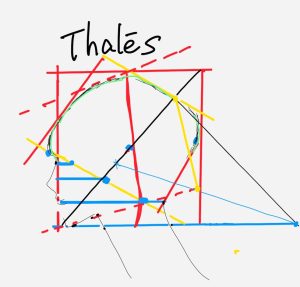

算術、幾何学、天文学を教えた後、理想的な統治者の養成を目指して哲学の授業が行われたと言います・・

西欧ではソクラテスやプラトン、アリストテレスなどの古代ギリシャの哲学は、科学や宗教、その後の様々なことに今でも影響する共通のテキストになっている。

そういった共通のテキストを体系的に追跡していくことで気がつくヒントになることは、

ソクラテスが言うように「知らないということを知ること」だと思う。

それは時代が変わっても人が拠り所にする答えや表現には

いつも新鮮な好奇心から発生した質問や、その表現に対する疑問があるということ・・・

なぜ? どうして?どのようにして?という心の引っかかりを忘れないでいる。

就学前の子供は気楽に、平気でさまざまな質問をする。

イギリスの4歳の女児は、 1日平均390回の質問を母親にすることがわかったと言う。

アインシュタインは、コンパスがなぜ北を向いているかを不思議に思った4歳の時から鋭い問いを

発し続け、その人生を通じて、好奇心こそが「神聖なもの」と考えていた。

そして、じつにさまざまなことに疑問を抱いたが

どの疑問の解決に取り組むかの選択には慎重に構えていた。

アインシュタインの名言の一つにこんなものがある。

「もし私がある問題を解決するのに1時間を与えられ、しかもそれが解けるか解けないかで人生が

変わるような大問題だとすると、そのうちの55分は自分が正しい問いに答えようとしているのかどうかを

確認することに費やすだろう」

・・・・私が受けてきた昭和の教育は「正解」を暗記する教育だった。

みんなが横並びに、同じことをする時代には、成果を評価しやすい教育だったのだと思う。

だけどいつの時代でも、創造的な活動においては

「正解を知っている教育」だけでは乗り越えることができない山がある。

その山を乗り越えるための方法は、正しい問いを投げ続ける方法・・

正しい問いを投げかける力なのだと思う。

その問いを促す推進力の一つは「自分が何を知らないかに気づく」ということだという。

質問という松明を使いながら自分の広大な無知のフィールドを探求し続ける・・

そういう希望の光を古代の人たちは与えてくれる・・・

続く

Category

Archive

- 2025年12月(1)

- 2025年1月(2)

- 2024年12月(2)

- 2023年12月(1)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(2)

- 2022年9月(1)

- 2022年8月(1)

- 2022年6月(2)

- 2022年5月(3)

- 2022年4月(3)

- 2022年3月(6)

- 2022年2月(3)

- 2022年1月(3)

- 2021年12月(5)

- 2021年11月(4)

- 2021年10月(4)

- 2021年9月(5)

- 2021年8月(4)

- 2021年7月(7)

- 2021年6月(4)

- 2021年5月(1)

- 2021年4月(2)

- 2021年3月(1)

- 2021年2月(3)

- 2021年1月(5)

- 2020年12月(5)

- 2020年11月(4)

- 2020年10月(9)